Lire suscite un « manque d’intérêt » et « de l’ennui » chez les jeunes

Les États généraux de la lecture pour la jeunesse ont relevé une « solidité de l’appétence pour le livre jusqu’en début de collège » des consultations menées auprès de 36 000 français, dont 6 000 jeunes et présentées hier par Rachida Dati et Édouard Geffray, respectivement ministres de l’Éducation nationale et de la culture, au salon du livre jeunesse de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. La pratique de la lecture « s’effondre ensuite, surtout chez les garçons, dès la classe de 4e. De moins en moins de jeunes reviennent à la lecture après la sortie du lycée » et les écarts filles-garçons se creusent.

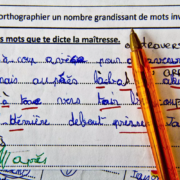

Pour les collégiens et les lycéens, les livres seraient avant tout un outil académique. Or, ils déclarent « un manque d’intérêt, de l’ennui » envers les ouvrages au programme qu’ils jugent « éloignés de leurs attentes ».

La lecture ne laisse pas les ados indifférents : ils la détestent… ou l’adorent. Dans le cadre d’un sondage Odoxa paru ce mardi 2 décembre, 30 % des collégiens et lycéens (et 40 % des filles) ont déclaré être passionnés par la lecture et l’écriture, soit 6 % de plus que l’année dernière.

Le rôle des écrans

Les parents comme les jeunes qui ont répondu à la consultation reconnaissent une grande part de responsabilité des écrans et des réseaux sociaux vis-à-vis de la lecture. En effet, les jeunes de 7 à 19 ans passent en moyenne dix fois plus de temps devant un écran que devant un livre, selon le baromètre bisannuel réalisé par Ipsos pour le Centre national du livre.

Cette consultation, lancée le 3 juillet 2025, donnera prochainement lieu à un plan sur dix ans et une quinzaine de propositions pour redonner aux jeunes le goût de la lecture.

source:

Angèle Delbecq – Famille & éducation

https://www.apel.fr/actualites/lire-suscite-un-manque-dinteret-et-de-lennui-chez-les-jeunes